当店について

ごあいさつ

弊社 のぼり屋はより良い商品を皆様に提供する為

素材を厳選し、 おいしく召し上がっていただくよう心がけております。

また、商品の季節感を 大事にし、その時々の和菓子を創業当時より作り続けて参りました。

そしてその中から出来上がりました『銘菓 小部のさと』は

現在に至る間、沢山の方々にご好評頂き

進物・手土産や冠婚葬祭など幅広くご使用頂いております。

また『銘菓 小部のさと』を通じて

鈴蘭台の『小部』という地域を幅広く知っていければと考えており

これからも昔から続くこの味を守り続けていく次第であります。

ご来店心よりお待ちしております。

歴史

|

昭和28年(1953年)鈴蘭台にて『野ぼ里屋』をオープンしました。 その当時、戦後の材料不足のなか 小さいながらも少しずつ皆様に食べて頂けるように努力してまいりました。 |

||

|

その後も鈴蘭台を拠点に商品販売をしていき、 平成9年の震災後に本店を北店に改名し、 新たに鈴蘭台駅前に本店をオープン。 本店オープン後は、新しい商品を数多く製造・販売し 現在に至ります。 |

|

|

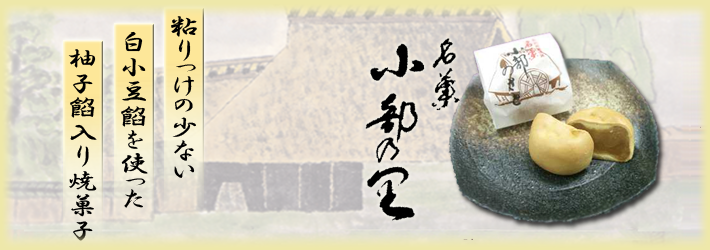

小部のさとについて

上質の白餡に柚子を煉り込んだ伝統の柚子餡

そして小麦粉、卵、砂糖、はちみつで作った皮で柚子餡を包み

丁寧に焼き上げました。

この味は昭和28年(1953年)『野ぼ里屋』のオープンから

変わらぬ味を貫き今に至ります。

販売当初は『千年屋』という商品名で販売しておりましたが、

神戸北の鈴蘭台に根付いた商品名に変更したく

現在の商品名である『小部のさと』に改名しました。

多くのお客様に長年ご好評頂き、ありがとうございます。

これからもこの味に満足して頂ける様に

日々努力精進していきたいと思います。

鈴蘭台の『小部』について

小部・鈴蘭台地区は現在、北区の行政・交通などの中心で最大の人口集中地域。

かつては山田最大の農村地帯。

惣山町は昔の小部の中心集落の後背となる山で山田を南北に分ける山並みの一部。

現在は最近開発された住宅街に分断され6つ以上の地域に分かれているが、

かつてはほぼ鈴蘭台、北五葉、泉台、甲栄台、若葉台そして惣山町から小部の南側、

森林植物園の西側まで広がっていたと思われる。

「山田村郷土誌」によれば、

山田川流域の地域を谷通りと称したのに対し、尾通りにあたる部落を尾部、転じて、小部と称した。

一方、「神戸歴史物語(小部・鈴蘭台)」では橘遠保が倒れた頃の、

小部は、おう部(「おう」は口偏に奄))だったことになっている。

現在でも小部峠、小部小・中学校の「小部」は、「おぶ」と発音されているが

地図では、「おうぶ」と記載されている。

山田南部地域では小部が最初に発生し、藍那、小河と西に集落が広がっていった。

小部の東・南側の山地(中一里山)は、江戸時代、数度にわたる領地紛争(中一里山紛争)を経て

下谷上領となった。

小部の史跡としては、小部峠にある宝篋印塔、小部の中央を東西に走り藍那に抜ける徳川道の他、

大歳神社、杉尾神社、妙賀神社、極楽寺など規模は大きくないものの多数の神社、寺院がある。

かつて大歳神社脇に校舎があったこともある小部小学校は、

日本で学制が発布された翌年の明治7年(1874)に開校し、

現在の鈴蘭台・小部地域のほとんどの小学校の草分けとなる小学校で、

かつては小部小学校付近が小部の中心地であった。

『山田村郷土誌』(山田村役場発行 大正9年)閲覧